Künstliche Intelligenz, kurz: KI, fasziniert. Computer und Maschinen lernen selbständig, passen ihr Verhalten an und sind den Menschen heute in vielen Bereichen überlegen. Besonders gut ist sie bei der Analyse von großen Datenmengen und bei der Suche nach Mustern in Bildern, Texten oder Geräuschen. Sie übernimmt zuverlässig langwierige und eintönige Auswertungen, um so Entscheidungen in kniffligen Situationen zu treffen oder sie zumindest für Menschen zu erleichtern.

Genau diese Eigenschaften sind es, die seit wenigen Jahren auch Teil einer medizinischen Revolution sind. Ganz vorn mit dabei ist die Universität Lübeck. Drei ihrer Arbeitsgruppen sind sogar eine Außenstelle des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) geworden, das Standorte und Außenstellen in ganz Deutschland unterhält.

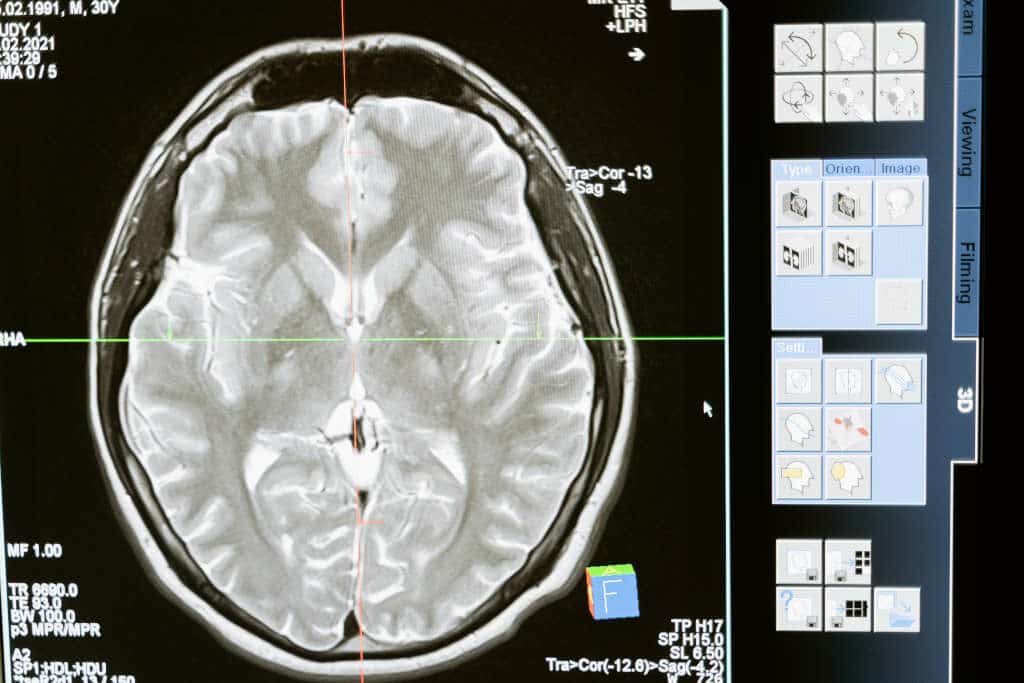

Eine dieser Arbeitsgruppen leitet Heinz Handels, zugleich Direktor des Instituts für Medizinische Informatik. Hier geht es um die Suche und Auswertung von Krankheitsmustern in Bildern, die in Kliniken bei der Untersuchung von Patienten anfallen. Das können Röntgen- oder Ultraschallbilder sein, aber auch Aufnahmen aus der Computer- (CT) oder Magnetresonanztomographie (MRT). Besonders bei letzteren fallen oft Tausende von Bildern an, die besonders erfahrene Mediziner dann auf ihren Computerbildschirmen nach krankhaften Abweichungen durchsuchen müssen.

„Eine typische Fragestellung ist beispielsweise die Abgrenzung von krankhaftem und gesundem Gewebe“, erklärt Handels. „Beispielsweise die Ausbreitung einer Blutung im Gehirn. Oder ob ein Tumor im Verlauf einer Krebstherapie größer oder kleiner geworden ist.“

Für solche Routineaufgaben, die aber gleichzeitig ein besonders hohes Expertenwissen voraussetzen, eignet sich KI besonders gut – wenn sie von den Experten gelernt hat.

Wenn Sie ein System trainieren möchten, damit es automatisch einen Hirntumor im Bild einer Magnetresonanztomographie detektieren kann, brauchen Sie vorher Bilder, in denen ein Experte diese Abgrenzung vorgenommen hat“, sagt Handels.

Eine KI lernt also aus der Erfahrung und braucht für das Training immer eine Stichprobe mit Bildern, bei denen bereits eine sehr genaue Zuordnung von Gewebetypen vorliegt. Eine so durchtrainierte KI kann dann die Unterscheidungen später auch bei unbekannten Bildern treffen, bei denen kein Experte das kranke Gewebe markiert hat.

Je mehr Bilder für die Trainingsdurchläufe zur Verfügung stehen, umso besser sind die Informationen, die die KI herausfiltert. Diese Bilder aber zu bekommen ist nicht einfach. In Handels Arbeitsgruppe stammen sie von verschiedenen Diagnostikmethoden vor allem aus der Radiologie des nahegelegenen Lübecker Campus des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein. Gerne hätten die Programmierer natürlich Tausende von solchen markierten, so genannten notierten Bildern. Aber Ärzte haben verständlicherweise wenig Zeit und so müssen sich die KI-Forscher oft nur mit rund hundert Bildern zufrieden geben.

Aber gerade dabei kann die KI ihre wirklichen Fähigkeiten ausspielen, wie Handels erläutert: „Wir versuchen bei uns in der Arbeitsgruppe Methoden zu entwickeln, die es ermöglichen, auch mit relativ wenig Daten dennoch robuste und hochqualitative KI-Netze trainieren zu können.“

Aus solchen Netzen bestehen so genannte Deep-Learning-Architekturen. Mit ihrer Hilfe kann die KI auch mit weniger Trainingsbeispielen gute Ergebnisse ausspucken. Als Deep Learning, „tiefes Lernen“, bezeichnet man eine spezielle Art von Maschinenlernen. Dabei werden mehrere Schichten einzelner Maschinenlernprogramme oder Algorithmen miteinander vernetzt wie Nerven im Gehirn. So kann sich eine KI bereits aus wenigen Beispielen ein eigenes Bild davon machen, was krank und was gesund ist.

Aber das ist noch nicht alles: „Wir haben hier eine spezielle wissenschaftliche Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt, synthetische Bilddaten zu erzeugen, die bereits annotiert, gekennzeichnet, sind. Das klingt jetzt vielleicht auf den ersten Blick irritierend. Synthetisch heißt ja: künstlich erzeugt. In der Tat können wir uns damit zum Beispiel künstliche Hirntumorbilder erzeugen, die realistisch aussehen.“ Allein das ist schon eine wissenschaftlich-technische Kunst für sich.

Der Vorteil solcher synthetischen Bilder ist, dass bei ihnen ein Tumor von vornherein sehr genau pixelweise abgegrenzt ist. „Wenn wir solche Bilder zusätzlich zu den realen Bildern verwenden, wird dadurch auch die Erkennungsleistung der neuronalen Netze gesteigert.“

Stefan Fischer (li.) & Heinz Handels

Ein besonderes Problem bei Aufnahmen aus der Magnetresonanztomographie versucht dagegen Alfred Mertins zu lösen, Direktor des Instituts für Signalverarbeitung und Leiter einer anderen Arbeitsgruppe der DFKI-Außenstelle.

Wenn Patienten für eine Magnetresonanztomographie (MRT) nämlich in der Röhre liegen, müssten sie eigentlich absolut still liegen, damit das Gerät vernünftige Aufnahmen hinbekommt. „Aber der Patient liegt einfach nicht still“, erklärt Mertins. „Er bewegt sich nach einer gewissen Zeit, das Herz schlägt sowieso und auch Atembewegungen lassen sich nicht vermeiden.“ Solche Bilder sind dann nicht scharf, das Bildsignal ist verschwommen. Aber mit Hilfe einer KI lassen sich solche Bilder durchaus enorm verbessern.

Neben der Vervollkommnung von Bildsignalen sind akustische Signale ein wichtiger Forschungsbereich, vor allem für Hörhilfen. In einem von Mertins Projekten geht es um den so genannten „First Fit“ von Hörgeräten, also darum, dass ein Hörgerät gleich beim ersten Anpassen selbständig herausfindet, in welchen Frequenzbereichen der Patient eine besonders starke Verstärkung braucht. Denn die Standardvoreinstellung beim Akustiker funktioniert zwar bei den meisten Menschen, aber eben nicht bei allen.

Mehr noch: Hörgeräte sollen sich an die unterschiedlichsten Umgebungen anpassen. So etwa beim so genannten „Party-Problem“: Ein gesunder Mensch kann sich gut auf einen einzelnen Gesprächspartner konzentrieren, selbst wenn um ihn herum zahlreiche andere Menschen durcheinander reden. Das ist aber eine Fähigkeit des Gehirns, nicht des Ohres.

Das einem Hörgerät beizubringen ist außerordentlich schwierig“, erläutert Mertins. „Man weiß ja erst einmal nicht, welches Signal oder welche Stimme verstärkt, und welche unterdrückt werden soll.“

Um das herauszufinden hilft die Messung von Gehirnströmen mit Hilfe eines Elektroenzephalogramms (EEG), bei dem eine Reihe von Messelektroden am Kopf die Gehirnströme messen. Damit lässt sich im Prinzip herausfinden, worauf sich ein Mensch gerade konzentriert. Das könnte man dann auch einem intelligenten Hörgerät beibringen. „Wenn ich im gedämpften Wohnzimmer bin, brauche ich andere Einstellungen des Hörgeräts als auf dem Hamburger Hauptbahnhof“, sagt Mertins. Diese Umgebungen sollte ein Hörgerät aber erkennen und sich entsprechend darauf einstellen können.

Ob das allerdings wirklich als künstliche Intelligenz bezeichnet werden kann, da ist Mertins vorsichtig. „Womit wir uns befassen, sind eigentlich maschinelle Lernmethoden“, sagt er. „Man zeigt der Maschine: Wenn das reingeht, dann soll das rauskommen. Das zeigt man ihr so oft, bis sie genau das liefert, was man haben möchte. Aber deswegen ist sie ja noch nicht intelligent. Wir arbeiten mit handfesten Algorithmen, die man natürlich trainieren muss. Sie laufen deswegen unter dem Bezeichnung KI‘, weil sie halt vom Aufbau her so ein bisschen an die Struktur des Gehirns angelehnt sind.“

Eigentlich gibt es KI-Ideen und -Experimente schon sehr lange. So wurde das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz schon vor 33 Jahren gegründet. Seit über 60 Jahren diskutieren Experten ernsthaft über die Möglichkeiten von KI, und in der Literatur spielen KI-Ideen seit Hunderten von Jahren eine Rolle in der Philosophie und in Science-Fiction-Erzählungen.

Um eine künstliche Intelligenz für einen bestimmten Zweck zu entwickeln, können Informatiker heute auf fertige Werkzeuge zurückgreifen, die beispielsweise auch von Facebook und Google mitentwickelt wurden. Das sind bereits fertig programmierte, grundlegende neuronale Netzwerke, die den Verknüpfungen im Gehirn nachempfunden sind. Sie stehen als so genannte Open-Source-Software allen Entwicklern weltweit kostenlos im Internet zur Verfügung. Mit ihnen lässt sich immerhin das Grundgerüst für ein intelligentes Netzwerk zusammensetzen. In so ein Grundgerüst bauen Medizininformatiker dann ihre speziell designten Programmteile ein, die sie schließlich auf die zukünftigen Aufgaben trainieren.

Je länger eine KI lernt, umso besser und zuverlässiger wird sie. Wenn so ein System anhand von beispielsweise 500 Trainingsbildern gelernt hat, einen Tumor gut zu erkennen und vom gesunden Gewebe einigermaßen präzise abzugrenzen, dann wird sie für den praktischen Einsatz in der Klinik auf dem erreichten Stand quasi eingefroren. Ein Zertifikat bescheinigt dieser KI dann eine belegbare Genauigkeit und Sicherheit.

Würden nach einem Jahr vielleicht 800 Bilder zur Verfügung stehen, muss man so ein System nachtrainieren, anschließend erneut einfrieren und zertifizieren – in der Hoffnung, dass die KI dann wesentlich besser ist.

Zurzeit gibt es noch keine Möglichkeit, das automatische Weiterlernen zu unterstützen – technisch allerdings schon“, sagt Handels. „Doch hinsichtlich der Zertifizierung und für den praktischen Einsatz wird es in Deutschland noch nicht unterstützt.“ Es hilft den Ärzten nämlich nicht unbedingt, wenn eine KI im Laufe der Zeit dazulernt. Denn sie müssen sich im laufenden Diagnostikbetrieb ja der Grenzen und Möglichkeiten immer sicher sein. Qualitätsschwankungen, auch wenn es Verbesserungen sind, verwirren da nur.

Nach Handels Einschätzung ist die KI noch weit davon entfernt, medizinische Experten ersetzen zu können. Grund sind die zahlreichen unterschiedlichen Erscheinungsformen, die eine einzige Krankheit prägen können. Eine KI kann da zwar eine sehr große Hilfe sein und vor allem viel Zeit bei den Diagnosen sparen, aber nach Ansicht von Handels wird es immer Experten geben müssen, die manchmal denn doch genauer hinschauen. Er nennt ein Beispiel: „Bei Hirntumoren gibt es vier Tumorarten, die 80 Prozent aller Hirntumor-Erkrankungen ausmachen. Aber unter den restlichen 20 Prozent gibt es weit über hundert Tumortypen.“ Genau da muss dann ein erfahrener Radiologe ran, um sich solche eher seltenen Wucherungen anzuschauen.

Um an der Entwicklung von Algorithmen und KI für die Medizin arbeiten zu können, reicht es nicht, einfach nur Informatiker, Mathematiker, Physiker oder Ingenieur zu sein. Die Entwickler brauchen eine Menge so genanntes Kontextwissen. Das ist Wissen, das über das eigene Fachgebiet und die eigene Expertise hinausgeht. Genau diese Vielfältigkeit macht die Arbeit an medizinischen KI-Lösungen so überaus abwechslungsreich und interessant, zumal sie in Projekten erarbeitet werden, in denen viele unterschiedliche Experten zusammenkommen.

Geht es beispielsweise um Tumoren in Bildern aus Magnetresonanz-Untersuchungen steuert ein radiologischer Experte das nötige Detailwissen bei. Mehr noch: „Er sagt auch, welche Fragestellungen überhaupt ausgesucht werden“, sagt Handels. „Denn wir möchten natürlich relevante Fragestellungen bearbeiten, die die Medizin auch wirklich voranbringen.“

Er selbst hat beispielsweise Informatik studiert, sich seit seiner Doktorarbeit aber mit der medizinischen Bildverarbeitung beschäftigt. Sein Kollege Mertins kommt aus der Elektrotechnik, wo er zunächst mit Kommunikationstechnik, später mit Akustik und dem Hören arbeitete. Das notwendige medizinische Wissen, das für die Arbeit von Medizininformatikern notwendig ist, häuften sie über die Jahre durch den Austausch mit Experten und Ärzten an.

Heute geht das schneller. Im Studiengang Medizinische Informatik an der Universität Lübeck bekommen die Studenten nicht nur solides Informatikwissen vermittelt, sondern absolvieren auch Vorlesungen in medizinischen Fächern, wie Anatomie, Pathologie und Physiologie. Auf die Weise entwickeln sie bereits im Studium ein Grundlagenverständnis für medizinische Probleme, können sich an medizinischen Fragestellungen orientieren und sich vor allem kompetent mit Medizinern unterhalten.

Wer eher neue und bessere Diagnose- und Therapiegeräte entwickeln möchte, für den gibt es die technischen Studiengänge Biomedical Engineering, Hörakustik und Audiologische Technik oder Medizinische Ingenieurwissenschaft. Auch in diesen Ingenieurwissenschaften steckt nämlich heute ein gerütteltes Maß an KI.

Die medizinische KI-Forschung hat an der Universität Lübeck zwar eine relativ lange Tradition, aber erst seit 2018 verfolgt sie eine entschlossene Strategie, wie Stefan Fischer erläutert, der für Digitalisierung und damit auch für KI zuständige Vizepräsident: „Wir entwickeln das Thema KI und KI in Medizin und Medizintechnik als wissenschaftlichen Schwerpunkt. Da treiben wir alle Bereiche voran, von der Grundlagenforschung über die eher anwendungsbezogene Forschung bis hin zum Transfer in die Unternehmen der Region und auch Ausgründungen.“

1943 stellten die beiden Wissenschaftler Warren McCullogh und Walter Pitts in Chicago das erste theoretische Konzept einer KI vor. An eine technische Umsetzung dieses faszinierenden Entwurfs war damals noch nicht zu denken. Erst heute, mit immer schnelleren Computern und immer mehr Speicherplatz, beschleunigen KI-Anwendungen den medizinischen Fortschritt und machen sie zu immer verlässlicheren Assistentinnen der Ärzte. Die Lübecker Forscher sind mittendrin in der medizinischen Revolution.

TEXT Hanns-J. Neubert

FOTO pexels, Universität zu Lübeck