Ein Gespräch mit Matthäus Weiß vom Verband deutscher Sinti und Roma e.V. über die Verfolgung der deutschen Sinti und Roma in der NS-Zeit, und was er im Leben gelernt hat.

In Deutschland sind 2024 die gemeldeten Fälle verbaler und körperlicher Gewalt gegen Sinti und Roma gestiegen. Die Melde- und Informationsstelle Antiziganismus (MIA) dokumentierte in ihrem dritten Jahresbericht 1678 Vorfälle gegenüber 1233 Vorfällen im Jahr 2023. Das MIA geht von einer hohen Dunkelziffer aus: „Das ist nur ein Bruchteil der tatsächlichen Vorfälle.“ Sinti und Roma erlebten eine zunehmend feindseligere Stimmung: „Antiziganismus ist in Deutschland Alltag.“

Für Matthäus Weiß ist das seit 76 Jahren schon so. Während unseres Gesprächs zeigt er Fotos eines Lagers für Sinti und Roma in Kiel: alte Eisenbahnwaggons, mehr bekamen sie nicht. Sie, das sind die wenigen Überlebenden der Morde der Nationalsozialisten an den „Zigeunern“. Ein Begriff, den die ethnische Minderheit der Sinti (deutsche bzw. westeuropäische Roma) und der übrigen Roma heute ablehnt.

Sinti sind in Deutschland schon seit Jahrhunderten dokumentiert. Ihre Vorfahren, und die der übrigen Roma, sind vor über 1000 Jahren aus Nordindien eingewandert. Sie sind die größte Minderheit Europas, haben nie einen eigenen Staat besessen, nie Kriege geführt. Ihre eigene Kultur haben sie meist dadurch erhalten können, dass sie unter sich blieben, und die Welt unterteilten in Sinti und Roma sowie „Gadsche“ – alle übrigen.

ME2BE: Sie sind 1949 geboren. Was ist Ihre erste konkrete Kindheitserinnerung?

Matthäus Weiß: Meine erste konkrete Kindheitserinnerung ist, als meine Mutter anfing zu erzählen, dass sie als Kind mit ihren Schwestern aus der Schule herausgenommen worden sind und in Konzentrationslager gesteckt wurden. Meine Mutter, genauso wie ihre Schwester, mussten zusehen, wie Babys, Kinder gegen die Wand geschlagen worden sind, bis sie tot waren. Dass Menschen erschossen worden sind. Frauen wie Männer und Kinder wegen ein paar Kartoffelschalen. Das ist die erste Erinnerung. Und die erste Zeit, in der ich von meiner Mutter von KZ-Lagern erfahren habe. Als Kind bin ich mit meiner Mutter auf Geschäft gegangen. Knöpfe, Seife, Gummiband, Decken, Nadel verkauft, um die Familie zu ernähren.

„Auf Geschäft gegangen“. Sagt man das so?

Wir haben Ware angeboten. Wir waren ja nicht betteln. Wir haben immer Ware angeboten. Mein Vater hat mir dann etwas Scheren- und Messerschleifen beigebracht. Das habe ich gemacht bis zu meinem 18. Lebensjahr gemacht. Und mit 17 habe ich dann geheiratet. Ich war 17, meine Frau war 19. Wir sind immer noch zusammen. Seit 46 Jahren mache ich jetzt diese Arbeit.

Diese Arbeit – damit meinen Sie, die Erinnerung an die Verfolgung der deutschen Sinti und der anderen Roma, von denen etwa eine halbe Million in den KZs umgekommen sind.

Ohne die Dunkelziffer. Viele sind während des Transportes gestorben, viele sind im Lager erschossen worden, viele sind auf den Fußmärschen erschossen worden. Viele sind gestorben an Hunger, Krankheit.

Gibt es in Ihrer Sprache ein Wort dafür? Ein Begriff für diese Zeit?

„Meripen“, Tod. Es war nur Tod um den Menschen herum. Sie konnten nicht für ihre Nächsten sorgen. Sie konnten nicht um die Geschwister sorgen. Weil sie nur noch mit dem Tod konfrontiert waren. Alle, die da drin waren, die wissen das, was diese Zeit bedeutet hat und heute auch noch bedeutet für die Nachkommenschaft. Wir sind traumatisiert davon. Manchmal, wenn ich zur Ruhe komme, denke ich darüber nach und muss mich selber fragen: Wie machst du das, mit den Menschen zu reden, ohne aus der Haut zu fahren? Aber das hat mir meine Mutter beigebracht. Wir werden kein Hass säen. Egal in was für eine Richtung. Und das sagt jemand, der jahrelang Jahre nur Hass, Grausamkeit und Tod erlebt und gesehen hat.

Sie haben mir ein Foto gezeigt, wo sie aufgewachsen sind. In dem Lager am Kuckucksweg. Können Sie noch abrufen, wie es da aussah?

Es waren 45 Familien, die hier in den Eisenbahnwaggons gelebt haben.

Kieler Familien?

Ja, Kieler Familien. Und das Perfideste überhaupt: Man konnte noch die Hakenkreuze in den Waggons sehen. Es ist nicht auszuschließen, dass es Waggons waren, in denen die Menschen abtransportiert worden sind.

Sie haben in Waggons gelebt, in denen die Nazis Menschen ins KZ transportiert haben?

Ja, ja, ja. Im Sommer war es so heiß, dass man da drin nicht sein konnte. Und im Winter war es so kalt, dass die Betten festgefroren waren.

Schleswig-Holstein hat nach dem Krieg seine Einwohnerzahl durch die vielen Flüchtlinge verdoppelt, sie kamen meist aus den ehemaligen Ostgebieten. Haben Sie das Gefühl gehabt, dass Sie überhaupt wahrgenommen wurden? Dass jemand Ihre Geschichte erfahren wollte?

Nein. Ich glaube, wenn Vinzenz Rose damals nicht mit dieser Arbeit angefangen wäre, hätte sich niemand dafür interessiert. Ich mache diese Arbeit seit 46 Jahren und habe es nie bereut, es zu tun. Es gibt natürlich immer wieder, ob es Jugendliche sind, ob es Altnazis sind oder Neonazis sind, spielt gar keine Rolle, die sagen: „Wir wollen von dieser Zeit nichts mehr hören und nichts mehr wissen“. Ich sag mir dann immer, warum wird es dann von euren Eltern und Großeltern immer noch verschwiegen, dass sie Nazis waren? Ich kann hier vier oder fünf von euch rauspicken, wo ich genau weiß, was eure Eltern, eure Großeltern waren. Dann sind sie einen Moment still und sagen dann, ja, aber das ist doch die Vergangenheit. Dann sage ich: Bei uns ist es genauso die Vergangenheit. Aber ohne Vergangenheit gibt es keine Zukunft. Da habe ich den einen, den anderen wohl doch im Herzen getroffen. Wenn man aber die AfD, die Reichsdeutschen und wie sie sich nennen, hört und beobachtet, dann muss man es natürlich mit der Angst bekommen.

Gerade heute wurde ein neuer Antiziganismus-Beauftragter in der Bundesregierung bestimmt, der parlamentarische Staatssekretär Michael Brand (CDU).

Wenn ich ehrlich sein soll: Antiziganismus ist für mich ein Wort, das mir die Luft nimmt. Es kommt immer wieder – in Anführungszeichen – der Zigeuner drin vor, egal wie man sich dreht und wendet.

Darf ich mich mit Ihnen über den Begriff unterhalten?

Ja, ja.

Ich war in Rumänien, in Siebenbürgen. Dort gibt es zum Beispiel ungarische Roma, die auf gar keinen Fall Roma genannt werden möchten. Sondern Zigeuner. Roma würde nach Rumäne klingen, und damit identifizieren sie sich nicht. Ist das für Sie akzeptabel?

Nein, aus einem einfachen Grund. Diese Roma sind aus dem gleichen Grund in die KZ gekommen wie unsere Leute. Weil sie Roma waren und nicht, weil sie Rumänen waren. Die Roma heute in Rumänien, Bulgarien, Jugoslawien, Tschechei, in Ungarn, in der Türkei, in der Schweiz, in Frankreich werden immer noch nicht als Mitbürger der Gesellschaft wahrgenommen. Sie werden immer nur wahrgenommen als das, was sie sind, als Roma.

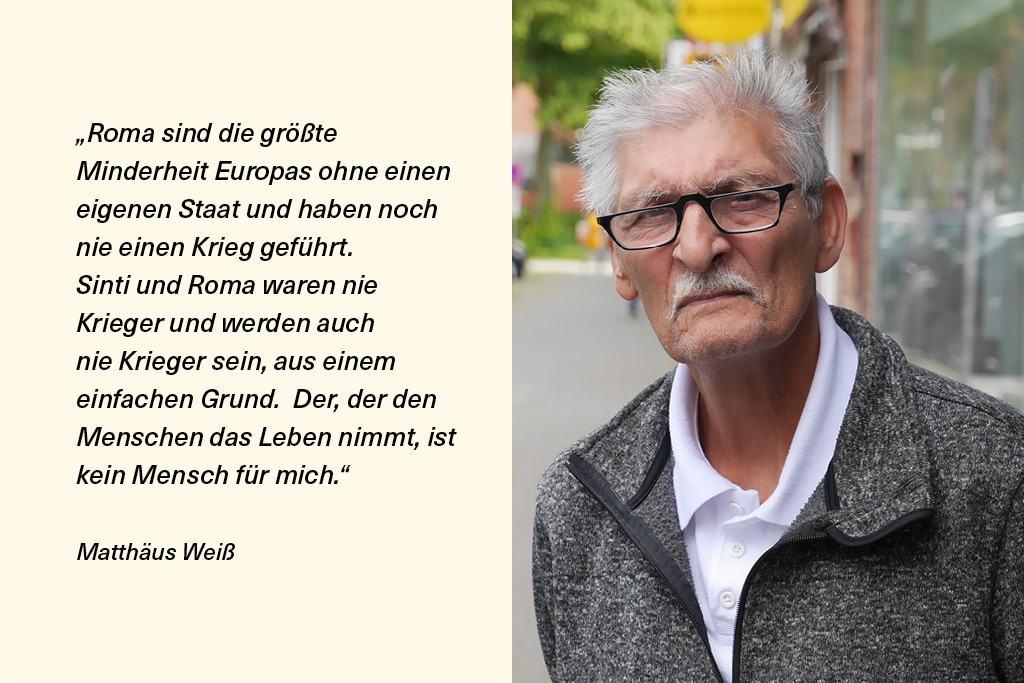

Roma sind die größte Minderheit Europas ohne einen eigenen Staat und haben noch nie einen Krieg geführt.

Sinti und Roma waren nie Krieger und werden auch nie Krieger sein, aus einem einfachen Grund. Der, der den Menschen das Leben nimmt, ist kein Mensch für mich.

Wann fing es an, dass Sie öffentlich darüber reden konnten, dass es auch die Vernichtung der der deutschen Sinti und Roma gab?

Ich werde jetzt 76 und seit 46 Jahre mache ich die Öffentlichkeitsarbeit. Ich war noch ein ganz junger Mann, und habe mich seitdem nie davon abbringen lassen, zu erwähnen, was passiert ist und warum und weshalb. Gerade hier im Kieler Landtag waren damals Nazis, das ist nachweisbar und es war verpönt, über uns zu sprechen.

Heute sind Sie als Minderheit geschützt durch die schleswig-holsteinische Verfassung, als einziges Bundesland in ganz Deutschland.

Richtig. Ich habe aber auch 24 Jahre dazu gebraucht, bis es dort aufgenommen wurde. Es war Torsten Albig, der sich durchgesetzt hat. Und eigenartigerweise hat sich keine Partei ausgeschlossen. Und das war natürlich der Durchbruch. Auch für mich. Es haben sich die Türen geöffnet, die eigentlich vorher verschlossen waren.

Und heute?

Heute ist es so, dass wir im Landtag ein Gremium haben, das für uns zuständig ist.

Ohne Ihre politische Arbeit gäbe es diese Erinnerung wahrscheinlich nicht mehr.

Die gäbe es nicht. Aus dem einfachen Grund. Der Staat hat sich nach 1945 weder um die Sinti, noch um die Roma gekümmert. Die Juden haben einen ganz anderen Status gehabt. Die haben Rechtsanwälte und andere in ihren Reihen, was wir nicht hatten. Sehen Sie, ich werde jetzt 76. Das bisschen, was ich lesen kann, das hat mir meine Frau beigebracht. Ich bin als Kind nie zur Schule gegangen, weil meine Eltern Angst hatten, dass uns das Gleiche widerfahren kann, wie es ihnen passiert ist.

Das heißt, Ihre Eltern haben den Kindern die Bildung verweigert, weil sie nicht so werden sollen wie andere. Und Sie haben sich verweigert, weil Sie Angst hatten, dass Ihre Kinder wieder verschwinden?

Das ist richtig. Deswegen haben die Eltern uns nicht zur Schule geschickt. Es bestand zwar Schulpflicht genauso wie heute, aber die Angst hat überwiegt. Aber die Angst wird ständig weniger. Gerade bei der Nachkommenschaft.

Erleben Sie im Alltag Ausgrenzung und Rassismus?

Das sind die Dinge, die täglich passieren. Wenn man in einen Laden reingeht. Ich spüre es hin und wieder immer noch. Dann wird man gleich verfolgt und beobachtet. Nimmt er was, nimmt er nix. Das sind aber alltägliche Dinge, mit denen wir schon seit Ewig leben.

Wie groß ist die Gemeinschaft der Sinti in Schleswig-Holstein?

Zwischen 5000 und 6000. Kiel, Neumünster, Lübeck, Heide, Rendsburg. Das sind die Zentren.

Kennt man sich untereinander? Ist das wichtig?

Es ist sehr wichtig, dass man die eigene Gemeinschaft kennt. Es ist genauso wie beim Pastor/Pfarrer. Er muss seine Gemeinde kennen. Wir kennen jeden Einzelnen. Wir sprechen auch untereinander, aber eben dann nur unsere Sprache, Romanes.

Ist Religion genauso wichtig wie das Zusammengehörigkeitsgefühl?

Wir sind evangelisch oder katholisch. Religion gehört bei uns ganz einfach zum Leben. Wir sind mit Religion groß geworden. Wir wollen das weitergeben an unsere Kinder, Enkelkinder und Urenkelkinder.

Meine Enkeltochter zum Beispiel, die ist ja auch in der Schule als Bildungsberaterin tätig. Ich finde, jedes Kind muss wissen, wo es herkommt, wovon es abstammt. Und was passiert, wenn man sich untereinander nicht unterhalten kann. Was, wenn wir uns nicht gegenseitig in die Augen schauen können? Und das sage ich meinen Enkelkindern, und meinen Urenkeln: Wenn ihr mit jemandem redet, schaut den Menschen in die Augen. Nur so könnt ihr sicher sein, mit wem ihr sprecht.

Vielen Dank für das Gespräch.

Jetzt anhören und verstehen, warum Antiziganismus in Deutschland noch immer Alltag ist.

TEXT & FOTO Christian Bock